“كان مجرد حلم قبل 15 عامًا”، هكذا وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، خلال أول مؤتمر لمنتدى غاز الشرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، الأحلام الإسرائيلية في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الدول العربية وأوروبا، فلطالما كان فقر الطاقة تهديدًا أرّق مضاجع صناع القرار في الكيان العبري بعد فشل جميع محاولاتهم في العثور على النفط بالأراضي المحتلة، لكن “إسرائيل” سرعان ما تحولت في عقدين فقط على أكتاف الدول العربية إلى لاعب عالمي محتمل في السوق المستقبلية للغاز الطبيعي.

“هبة الله للفلسطينيين”

بهذه الكلمات وصف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الثروة الجديدة، خلال افتتاح أول حقل مكتشف في بحر غزة عام 1999، أي قبل أن يكتشف الإسرائيليون الغاز، وقتها رأى عرفات في هذا الاكتشاف وسيلةً للتغيير، وأنه سيمنحهم تغييرًا كبيرًا في الاقتصاد واستقلالية في قطاع الطاقة، كما سيمنحهم نوعًا من السيادة، لكن هذه الهبة لم تثمر قط.

كان من المقرر أن تدر حقول الغاز في شواطئ غزة عائدات تُقدَّر بنحو 4.5 مليار دولار سنويًا، سواء لخزينة السلطة الفلسطينية أم لتمويل بنيتها التحتية، خاصة أنه المصدر الطبيعي الوحيد الذي يملكه الفلسطينيون، إلى جانب الشمس والمياه.

أصبحت غزة معتمدة الآن على غيرها في توفير الطاقة، بينما أمامها في البحر آبار الغاز التي تؤهلها أن تكون من أغنياء الطاقة

تؤكد التقارير الصادرة عن الشركات الجيولوجية المتخصصة أن غاز غزة يتميز بالجودة والنقاء ويزيد قربه من شواطئ غزة من قيمته التجارية، لكن آمالًا عراضًا ثبت أن وزنها أخف من الغاز نفسه بدليل تبخرها السريع، فلماذا إذًا لم يُستخرج هذا الغاز؟ ولماذا كل هذا التعتيم الإعلامي على قضية مهمة وإستراتيجية وإخفاء تفاصيلها عن الشارع الفلسطيني؟

بالنظر إلى الجوار، نجد أن الدول التي اكتشفت الغاز في هذا التوقيت قادتها هذه الثروة إلى أن تصبح من الأمم الغنية، بينما أهالي غزة يجلسون وأمام أعينهم الغاز في مياه البحر، الأمر كما لو أن أحدهم جائع ولا يملك طعامًا ليأكله، وأمامه وليمة لكن يُمنع من الاقتراب منها، وأدَّى ذلك إلى أن تصبح غزة معتمدة الآن على غيرها في توفير الطاقة، بينما أمامها في البحر آبار الغاز التي تؤهلها أن تكون من أغنياء الطاقة.

منذ يومين بثت قناة الجزيرة تحقيقًا استقصائيًا بعنوان “غاز غزة”، ضمن برنامج “ما خفي أعظم”، كشف التحقيق بدايات اكتشاف الغاز بغزة قبل عقدين من الزمان، وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع استخراج الغاز بصفقات مشبوهة وفرض الاحتلال الإسرائيلي التأميم لهذا الغاز، وكيف كانت ستستفيد السلطة من هذا الغاز كمصدر لتشغيل الطاقة ورافد لخزينتها العامة.

غاز غزة.. القصة من البداية

بدأت قصة غاز غزة عام 1996، فبينما كانت دول حوض المتوسط تعاني من أزمة كبيرة في شراء الغاز والحصول عليه، كان المهندس الفلسطيني الراحل إسماعيل المسحال أول من تنبأ بوجود الغاز في بحر غزة، بعد أبحاث جيولوجية خاصة أجراها معتمدًا على خبرته في استكشاف النفط والغاز، نتيجة عمله في ليبيا وقطر والعراق.

في 11 من ديسمبر/كانون الأول عام 1995، أرسل المهندس المسحال الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد الطبيعية والمعدنية في السلطة الفلسطينية، رسالة إلى الرئيس ياسر عرفات يطالبه فيها بالشروع بالتنقيب عن الغاز والمعادن في غزة.

وضع حصر استخراج السلطة الفلسطينية الغاز والتعاقد حصرًا مع شركات معروفة بعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الكثير من علامات الاستفهام

وجَّه الرئيس عرفات المهندس المسحال للتواصل مع عدد من الشركات الدولية المعنية بالتنقيب عن الغاز والوقوف على حقيقة الثروة الدفينة في البحر، ونجح المسحال في التفاوض على مر سنوات مع شركتين ألمانيتين “جي إف آي وروبيرتسون”، اُكتشف حقل غزة البحري أولاً، ويقع في المياه الإقليمية للقطاع، وقُدر مخزونه بنحو 30 مليار متر مكعب، لكن الحراك الفلسطيني لفت الأنظار وحرَّك الأطماع داخليًا وخارجيًا.

اختارت السلطة الفلسطينية التفاوض حصرًا مع شركة “بريتش غاز” (BG) البريطانية لتطوير حقول الغاز الفلسطينية في بحر قطاع غزة دون طرح ذلك في مناقصات دولية تفتح الباب للتنافس والحصول على أفضل العروض لصالح الفلسطينيين، لذلك وضع حصر استخراج الغاز والتعاقد حصرًا مع شركات معروفة بعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الكثير من علامات الاستفهام.

في الواجهة مُنح المهندس إسماعيل المسحال الضوء الأخضر للتفاوض مع شركة “بريتش غاز” البريطانية، صاحبة النصيب الأكبر من عائدات الحقل الفلسطيني في الحقل الأبيض المتوسط، بينما تولى فريق آخر من السلطة في الكواليس التفاوض مع الشركة نفسها، وبشروط أخرى بشكل متوازن، لكنه فوجئ في اليوم التالي، في 19 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1999، بتوقيع السلطة الفلسطينية الاتفاقية مع الشركة البريطانية بشروط كان قد رفضها رفضًا نهائيًا.

هذه الاتفاقية ضمت في ثناياها نقاطًا مثيرة للجدل بشأن كيفية منح الحقوق والصلاحيات للأطراف الموقعة، أبرز هذه النقاط كانت في توزيع نسب العائدات بحيث تستحوذ شركة “بريتش غاز” البريطانية على نحو 60% من عائدات الغاز، وتحصل شركة اتحاد المقاولين على 30%، أمَّا حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني فحُددت بـ10% فقط.

عرفات على متن المركب لافتتاح أول حقل غاز طبيعي فلسطيني قبالة شاطئ غزة عام 2000

كذلك منحت السلطة الفلسطينية صلاحيات واسعة للمطورين، شملت الحق المنفرد والحصري في الاستكشاف والتنقيب والتسويق لأي مصادر طبيعية للغاز والبترول في منطقة بحر غزة، وكان المثير أيضًا في الاتفاقية البند الذي نصَّ على أن الفلسطينيين ملزمون بإبلاغ “إسرائيل” بأي عملية اكتشاف أو إنتاج الغاز أو البترول في المناطق الفلسطينية.

اللافت أن الاتفاقية لم تُعرض على المجلس التشريعي ولم تُنشر تفاصيلها في الصحف الرسمية، لكن الرئيس الراحل ياسر عرفات صادق عليها، ووقعها من الجانب الفلسطيني كل من ماهر المصري بصفته وزير الاقتصاد والتجارة وحربي صرصور بصفته رئيس مجلس إدارة السلطة الفلسطينية للبترول آنذاك، والمتهم اليوم بالتورط في ملفات فساد عديدة.

الصندوق الأسود

بقيت تفاصيل هذه الاتفاقية بشروطها حبيسة دائرة مغلقة ومقربة من الرئيس ياسر عرفات، فلا أحد يعلم كيف قبلت السلطة الفلسطينية هذه الشروط المجحفة، التي أودت بالسلطة لأن تقبل على مدار 20 عامًا هذا الحال من إخفاء المعلومات والتهرب من الإجابة عن التساؤلات التي طُرحت من أكثر من طرف، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع صحفيين وباحثين عملوا على هذا الملف، كان من ضمنهم الباحثة دانيا عقاد.

يعد رشيد أحد أبرز المقربين من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي يعيش في أبو ظبي

عام 2015، نشرت دانيا عقاد تحقيقًا بموقع “ميدل إيست آي“، كشفت فيه أن الفلسطينيين يمكنهم المطالبة بنحو 6600 كيلومتر مربع من الأراضي البحرية، أي خمسة أضعاف الكمية التي يحتفظون بها حاليًّا، وتساءلت ما الذي يمنع الفلسطينيين من المطالبة بالأراضي البحرية الغنية بالغاز التي قد تكون لهم؟

واحد من هؤلاء الذين يرفضون الإجابة عن هذا السؤال هو محمد رشيد المعروف باسم خالد سلام، الذي تمت الإشارة إلى اسمه دون سواه في نص اتفاقية الغاز لتمثيل السلطة الفلسطينية في أي تواصل أو تبليغات ذات صلة بهذه الاتفاقية التي نصت على أن يُخوَّل محمد رشيد بصفته المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة الفلسطينية بالمصادقة والتصرف بالنيابة عن السلطة بخصوص أي نشاط متعلق بهذه الاتفاقية طيلة مدة المشروع، ويتعهد المطورون بأن يزودوه بالمعلومات المتعلقة بأنشطتهم.

محمد رشيد أحد أبرز المقربين من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان

أثار حصر التواصل في الاتفاقية بمحمد رشيد الكثير من التساول والجدل، كون الرجل طالته الكثير من الاتهامات بالفساد وإهدار المال العام، فبعد مُضي الأيام والأعوام وتعثر مشروع الغاز، بدأت السلطة الفلسطينية بملاحقة محمد رشيد في قضايا فساد واتهامه بإهدار ملايين الدولارات وغسل الأموال وسرقة المال العام خلال إدارته صندوق الاستثمار الفلسطيني.

اليوم يعد رشيد أحد أبرز المقربين من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي يعيش في أبو ظبي، ورغم نجاح السلطة مطلع العام الحاليّ في إصدار قرار من الإنتربول العربي التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإن الرجل يتنقل بحرية بين أبو ظبي والقاهرة.

الغاز مقابل الكهرباء

غابت “إسرائيل” اسمًا عن مراسم توقيع الاتفاقية، وحضرت مصالحها في كل تفاصيلها، لذلك يستدعي فشل المشروع حتى الآن على الأقل البحث عن دور “إسرائيل” التي واكبت عمليات البحث والتنقيب منذ بدايتها، فقد كان الغريب في هذه الاتفاقية أن الحديث عن عمليات التنقيب والمسح يُشترط أن يكون بموافقة إسرائيلية رغم أن المياه فلسطينية خالصة وفق الأعراف والقوانين الدولية.

عرقلت “إسرائيل” بكل ما تملك من سيطرة على البحر ومن علاقات إقليمية استخراج الغاز في القطاع الذي يواجه أزمات شبه متواصلة في إمدادات الطاقة بسبب الحصار، وبعد توقيع الاتفاقية، بدأت مفاوضات ثنائية بين “بريتش غاز” والإسرائيليين لشراء الغاز المستخرج.

كشف تحقيق الجزيرة دور مسؤولين في السلطة الفلسطينية في تعطيل المشروع، خاصة وزير الطاقة الفلسطيني وقتها عزام الشوا الذي قاد جولات تفاوض سرية مع نظيره الإسرائيلي جوزيف بارتسكي

في 27 من سبتمبر/أيلول 2000، أعطى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إشارة البدء في أعمال حفر أول حقل غاز طبيعي قبالة شاطئ غزة، بعدها بيوم واحد اقتحم أرئيل شارون باحات المسجد الأقصى واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولم تمض أشهر قليلة حتى اعتلى أرئيل شارون سُدة الحكم في “إسرائيل”، ودخلت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية منعطفًا حادًا وتعثرت مفاوضات السلام.

عادت الأوضاع إلى نقطة الصفر، لكن في الغرف المغلقة كان ملف الغاز يتم التفاوض عليه سرًا، حيث كشف تحقيق الجزيرة دور مسؤولين في السلطة الفلسطينية في تعطيل المشروع، خاصة وزير الطاقة الفلسطيني وقتها عزام الشوا (يشغل حاليًّا رئيس سلطة النقد) الذي قاد جولات تفاوض سرية مع نظيره الإسرائيلي جوزيف بارتسكي.

وزير الطاقة الإسرائيلي جوزيف بارتسكي.(يمين) ونظيره الفلسطيني عزام الشوا خلال جولات تفاوض سرية – المصدر: الجزيرة

بعد عدة جولات سرية من التفاوض توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي ينص على أن يكون “الغاز مقابل الكهرباء”، أي أن تل أبيب لن تدفع أموالاً مقابل الغاز، بل تحصل على الغاز مقابل تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء وتخفيف مديونية السلطة الفلسطينية (تحت حكم حركة فتح آنذاك) لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وإقامة محطة للكهرباء على حدود غزة لتوريد الكهرباء مقابل الغاز.

رغم موافقة السلطة الفلسطينة على الشروط الإسرائيلية التي بدت مجحفة بحق مورد إستراتيجي للشعب الفلسطيني، فإن شارون لم يمرر هذا الاتفاق بحجة أن أموال شراء الغاز قد تذهب لدعم الإرهاب، لكن المخاوف من أن تصل أموال الغاز إلى حركة حماس كانت مجرد حجة، بحسب قول مدير مكتب شارون دوف فايزلاس.

غاز غزة حبيس البحر بأمر مصري

أدركت شركة “بريتش غاز” البريطانية أنها دخلت في دوامة الإسرائيليين ولن تعود منها بسلام، فأعلنت في بيان مقتضب في بداية عام 2003، أن الإسرائيليين ليسوا المشتري الوحيد لغاز غزة، وبدأت في مفاوضات مع الجانب المصري لنقل غاز غزة عبر المواني المصرية وتصديره من هناك، عن طريق مد أنابيب من حقول الغاز إلى العريش وإنشاء محطة معالجة غاز هناك، خاصة أنها تمتلك منشاة معالجة وإسالة الغاز “إدكو” بمحافظة الإسكندرية.

في الوقت الذي أعطت فيه مصر غطاءً لاتفاق تصدير الغاز عبر موانيها، كانت تجري مفاوضات تحت الطاولة عبر شركات خاصة قضت ببيع غاز مصري لـ”إسرائيل” بأسعار تفضيلية

لكن هذه الخطط لم يُكتب لها النجاح، ففي عهد حسني مبارك، وفي الوقت الذي أعطت فيه مصر غطاءً لاتفاق تصدير الغاز عبر موانيها، كانت تجري مفاوضات تحت الطاولة عبر شركات خاصة قضت ببيع غاز مصري لـ”إسرائيل” بأسعار تفضيلية، وهو ما فُهم وقتها من بعض الأطراف الفلسطينية والدولية بأن هناك دورًا عربيًا معطِلاً لعملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى الخارج.

نجح اتفاق مصر و”إسرائيل”، وربح شارون في إستراتيجيته، وأنهى أي طريق لاستخراج الغاز الفلسطيني من آباره في البحر، وأصبحت “بريتش غاز” وشركاؤها الفلسطينيون يمتلكون غازًا لا يمكن بيعه، فطالما لا يوجد سوق للغاز فلا قيمة له، وهو ما دفع الشركة البريطانية لإيقاف بيع الغاز واستخراجه وإبقائه حبيس الآبار دون الاستفادة منه.

في يناير/كانون الثاني 2006، دخل أرئيل شارون في غيبوبة صحية غيبته عن المشهد، فصعد إيهود أولمرت إلى سدة الحكم، وعلى الجانب الفلسطيني فازت حركة حماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني وشكلت حكومتها وتعقدت الصورة، بعد مطالبتها بالاعتراف بـ”إسرائيل” وبكل الاتفاقيات التي وقعتها السلطة، لكنها رفضت فُفرضت عليها عقوبات مختلفة.

الأراضي البحرية المستحقة للفلسطينيين – المصدر: ميدل إيست آي

عامل آخر أسهم فيما آل إليه المشروع، وهو الانقسام الفلسطيني بين السلطة الحاكمة في الضفة الغربية وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، الذي أفضى إلى حسم حركة حماس سيطرتها على غزة عسكريًا، بالتزامن مع ذلك، كان المشهد السياسي الإسرائيلي يشهد تغيرًا مع استلام إيهود أولمرت زمام الحكم، وقراره الذهاب للتفاوض المباشر مع “بريتش غاز” بشكل منفرد بعيدًا عن السلطة الفلسطينية.

طلبت حكومة أولمرت التفاوض الثنائي مع “بريتش غاز” عبر علاقتها مع الحكومة البريطانية في عهد توني بلير، لكن الجهود البريطانية فشلت في تحريك الملف وتحرير الغاز من أعماق حقوله، وعجزت عن مواجهة “إسرائيل” وسياستها في حظر الاقتراب من غاز غزة، وأغلقت الشركة البريطانية مكاتبها في “إسرائيل” ورحلت.

أجمعت الأبحاث التي عملت على دراسة وضع غاز غزة على أن عدد آبار غزة وحجم الكميات بها أكبر بكثير من الكميات التي أُعلن عنها رسميًا

عام 2012، وعلى وقع التغيرات السياسية في خِضم الربيع العربي، حاولت حكومة حماس تحريك المياه الراكدة، فقد رصدت فرق بحرية مختصة في غزة فقاعات يُعتقد أنها تخرج من بئر للغاز ضمن مسافة قريبة من شاطئ بحر غزة حيث تم أخذ عينات منها، الوزير الفلسطيني السابق يوسف المنسي كان أحد المشرفين على هذا المشروع، وطبقًا لقوله نجحت الشركة المحلية – التي أجرت تجربة في غزة لاستخراج الغاز بأدوات محلية – في الوصول إلى خرائط ومعلومات جديدة لآبار الغاز في غزة.

وفقًا للمعلومات التي وفرتها المراكز الجيوليوجية، فإن الغاز يقع على عمق 600 متر في هذه المنطقة الواقعة على شاطئ بحر غزة، لكن بعد أشهر على هذه المحاولة التي “وُلدت ميتة” تغيرت الأوضاع، وعاد الحصار يشتد على غزة من “إسرائيل” ومصر، وأُجبرت هذه الجهود على التوقف بعد الوصول إلى عمق 108 أمتار.

تحت المياه المضطربة

أجمعت الأبحاث التي عملت على دراسة وضع غاز غزة على أن عدد آبار غزة وحجم الكميات فيها أكبر بكثير من الكميات التي أُعلن عنها رسميًا، فالأمر لا يقتصر على البئرين اللذين تم تطويرهما من شركة “بريتش غاز”، ومن المحتمل وجود العديد من الآبار الأخرى، لكن المشكلة أنه لا يمكن استكشاف المنطقة الآن بسبب المساحة البحرية التي تسمح “إسرائيل” فيها للفلسطينيين بالتحرك.

تستغل “إسرائيل” حالة الصمت والتخاذل الدولي، وتضع يدها على كل الحقوق التي تجاور فلسطين من البحر، مثل حقل “ماري بي” الذي جففته “إسرائيل” عام 2012

عدد حقول غاز غزة في حدودها البحرية غير محدد، لكنه لا يقل عن 8 حقول بحسب بعض الخبراء، وكان آخرها قد اُكتشف قبل خمس سنوات، ويقع في منطقة حدودية بين المياه الإقليمية التابعة لغزة والمياه الإقليمية الإسرائيلية، وباحتياطات قدَّرت بـ3 مليارات متر مكعب.

وتستغل “إسرائيل” حالة الصمت والتخاذل الدولي، وتضع يدها على كل الحقول التي تجاور فلسطين من البحر، مثل حقل “ماري بي” الذي جففته “إسرائيل” عام 2012 بعد أن استنفدت جميع الكميات فيه، وكان الحقل يحتوي على 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية تكفي الفلسطينيين لتزويدهم بالغاز لمدة 15 عامًا على الأقل.

في مايو/أيار 2017، أصدرت موسسة “سومو” المختصة بشؤون البيئة والطاقة تقريرًا مفصلاً وثَّقت فيه سرقة “إسرائيل” للغاز الفلسطيني من خلال عمليات استخراج الغاز بطرق غير قانونية على الحدود البحرية على قطاع غزة، وشكَّل هذا التقرير دليلاً دامغًا آخر على سرقة “إسرائيل” للغاز الفلسطيني.

ثروات الغاز العربية التي تسيطر عليها “إسرائيل”

في الوقت الذي انتظر فيه الجميع أن تطالب السلطة الفلسطينية بحقوق الغاز وممارسة دورها الوطني القانوني، كانت الصدمة بعقدها اتفاقية ثنائية مع “إسرائيل” لتكون المشتري الأول للغاز الإسرائيلي من حقل “ليفياثان”، في الوقت الذي يملكون فيه غاز غزة، وفي منطق مثير للاستغراب، لكن تم إنهاء هذه الاتفاقية بضغط من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “بي دي إس”، لكن الأردن اشترى أيضًا من “إسرائيل”.

عام 2015، اشترت شركة “رويال داتش شل” الهولندية، شركة “بريتش غاز” البريطانية بـ70 مليار دولار، لتصبح الشركة الأولى المالك الجديد لحقوق غاز غزة، لكنها قررت التخلي عن حصتها في هذه الحقول والانسحاب من الاتفاقية المبرمة عام 1999 بشكل غامض، ليبقى على الفلسطينيين البحث عن بديل أو شريك فني لشراء حصة الشركة التي تصل إلى 55%.

بدا ذلك أكثر في قرار مجلس الوزراء الفلسطيني تكليف وزير الشؤون الخارجية بالتواصل مع شركات في روسيا والصين بشأن التنقيب عن الغاز في شواطئ غزة، وهو القرار الذي جاء على وقع عودة حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدلله مع قبول حماس تمكين الحكومة في القطاع.

اليوم يتذكر الفلسطينيون تصريح رئيس الحكومة السابق رامي الحمدلله عام 2013 عندما قال: “السلطة الفلسطيينة ستتحول إلى دولة منتجة ومصدَّرة للغاز في عام 2017″، وهذا لم يحدث، فالسلطة تستورد اليوم الغاز الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى.

الطاقة المسلوبة

ظهرت في السنوات الأخيرة ثروة هائلة من احتياطي الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بمنطقة كانت أحوج ما تكون للطاقة، وهي احتياطات استولت على أغلبها “إسرائيل” وقبرص رغم أنها تقع في مناطق متداخلة مع الحدود الشمالية للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر.

وتقدِّر دراسة لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حجم احتياطي الغاز في حوض شرق المتوسط بنحو 350 تريليون قدم مكعب، كما تحتوي المنطقة على كميات ضخمة من احتياطات نفطية تبلغ 3.4 مليار برميل.

ما يجمع بين تلك الحقول أن الادعاء الإسرائيلي بملكيتها لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لا سيما أن حدود “إسرائيل” البحرية – كما البرية – لم تُرسَّم بعد

يمتد شرق المتوسط بلغة الجغرافيا الطبيعية من سوريا إلى فلسطين مرورًا بلبنان وقبرص، كما أنه قد يتسع إذا توغلت في عنقه برًا لبلدان أخرى لا تشاطئ البحر المتوسط كالأردن والعراق والسعودية، لكن لغة الغاز الطبيعي أو التطبيعي تعيد صياغة هذا التعريف بل تلوي عنقه، لتختزله عمليًا في دولة واحدة هي “إسرائيل”، وتجعل من جوارها العربي، وعلى رأسها مصر الواقعة جنوبًا، مجرد مستهلكين ومسوقين للثروة المسلوبة أصلاً من جوف أرضهم وأعماق مياههم.

وعلى وقع الثروة المسلوبة، هناك حقل “لفياثان” للغاز الطبيعي الذي سطت عليه “إسرائيل”، وهو أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، ويوجد على السفح الجنوبي لجبل إيراتوستينيس البحري الذي تتحدث الخرائط القديمة عن مصريته منذ أكثر من 200 عام.

لا يبعد الحقل عن دمياط المصرية سوى نحو 90 كيلومترًا، بينما يبعد عن حيفا 233 كيلومترًا، أي أنه يقع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لمصر التي تبلغ 200 كيلومتر وفق قانون البحار الدولي. اُكتشف الحقل عام 2010، وتُقدر احتياطاته بـ400 مليار متر مكعب من الغاز.

ينطبق ذلك أيضًا على حقل “شمشون” البحري للغاز الطبيعي الذي تُقدّر احتياطاته بقرابة 3.5 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق ألف متر تحت سطح البحر، جنوب لفياثان، ما يجعله على بعد 114 كيلومترًا عن الساحل المصري شمال محافظة دمياط، ونحو 236 كيلومترًا عن الساحل الإسرائيلي غرب مدينة حيفا، ما يعني أيضًا أنه مصري خالص.

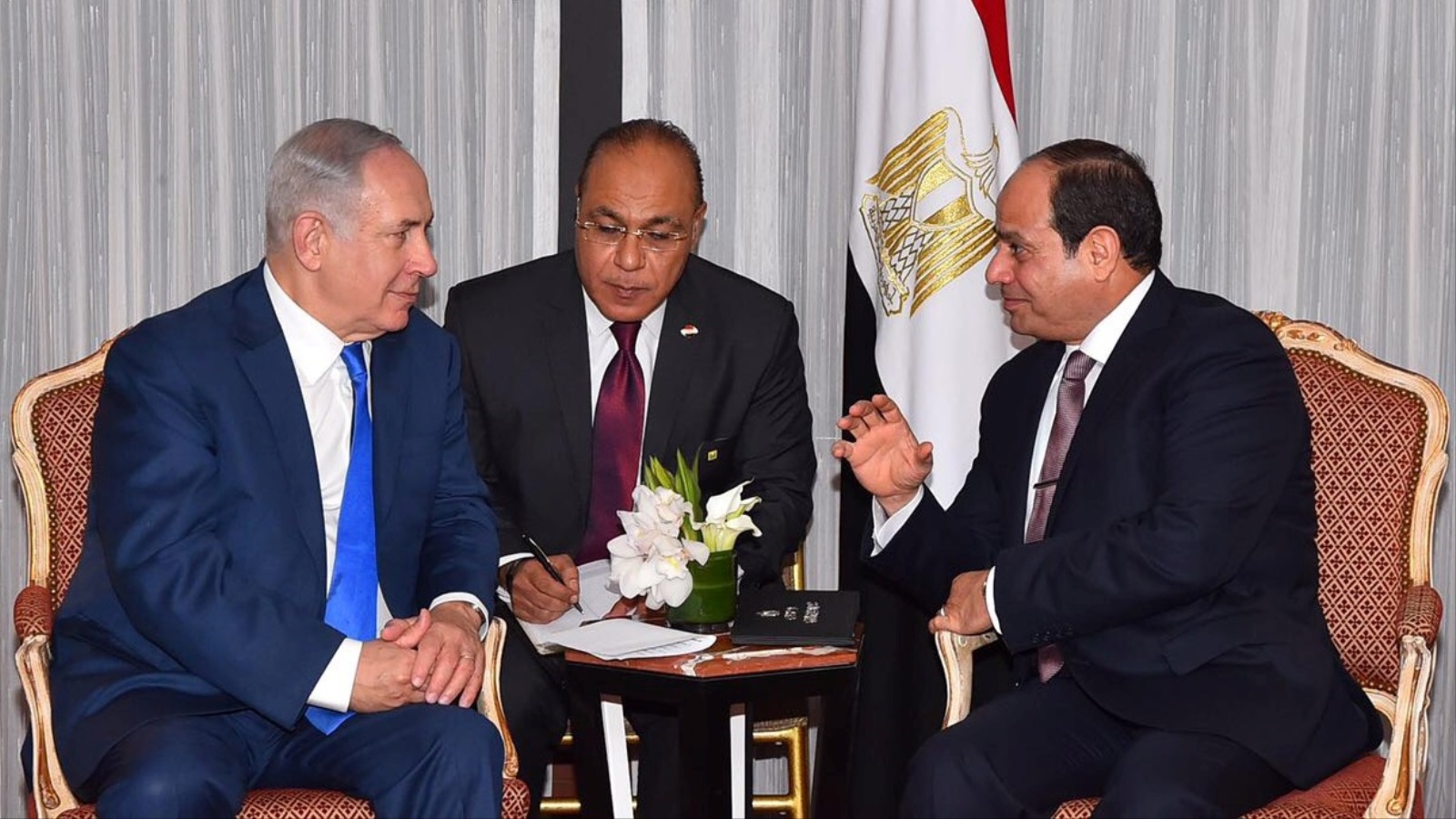

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين بنتنياهو

أمَّا حقل “أفروديت” العملاق، فهو خاضع لقبرص منذ 2011، ولم تفعل مصر شيئًا من أجل حصتها فيه، رغم أن اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول عام 1982 تقر توزيع الثروات بالتساوي بين الدول التي تتراكب مواقع ثرواتها الطبيعية في البحار.

أمَّا ما يجمع بين تلك الحقول أن الادعاء الإسرائيلي بملكيتها لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لا سيما أن حدود “إسرائيل” البحرية – كما البرية – لم تُرسَّم بعد، على أن الأطماع الخارجية وفي مقدمتها الإسرائيلية لثروات العرب تشمل لبنان أيضًا.

حقل “تمار” الذي يقع ضمن المياه الاقتصادية اللبنانية وضعت “إسرائيل” يدها عليه منذ نحو 9 سنوات، وبدأ ضخ الغاز عام 2013، وللمفارقة تستورد مصر جزءًا من غازه، مما دعا بعض الخبراء إلى القول إن القاهرة بذلك تنهب ثروات لبنان.

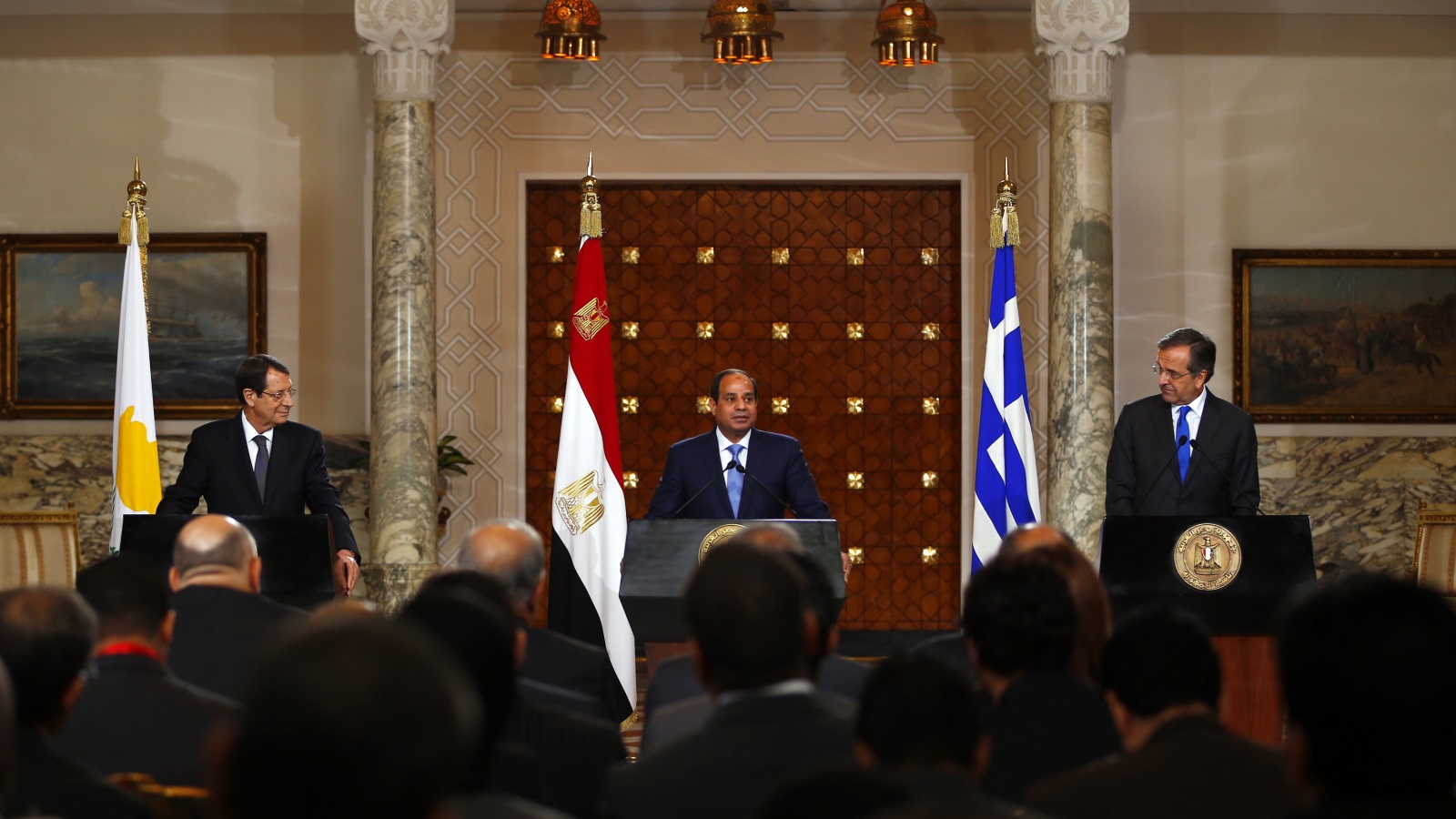

وإذا كانت قضية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير قد أثارت صخبًا إعلاميًا وجدلاً قضائيًا فإن مسألة ترسيم حدودها البحرية في شرق المتوسط مع كل من قبرص واليونان، التي بدأت عام 2003 ووقعها السيسي رسميًا في قمة ثلاثية مرت بلا صخب، لم يكشف عنها للرأي العام.

الواضح أن “إسرائيل” المستفيد الأكبر من ترسيم مصر حدودها في مياه المتوسط، فسياسة الأمر الواقع وليس القانون الدولي ستخول لـ”إسرائيل” لعب دور مهم في الطاقة مستقبلاً إقليميًا ودوليًا على حساب مصر وفلسطين ولبنان.

مصر هي الأخرى خسرت كثيرًا بعد أن وقعت قبرص اتفاقًا حدوديًا مع “إسرائيل” ودون أدنى اعتبار لحقوق مصر التي استعجلت في توقيع اتفاقيات تهدر حق الأجيال المقبلة عبر شرائها للشرعية الدولية من جانب وبقصد تحصيل مبالغ مالية هي أحوج ما تكون إليها الآن، والثالثة نكاية بتركيا المعنية بهذه المياه وتواجه نزاعًا قانونيًا فيها.

“إسرائيل” من مستورد إلى مصدَّر

على الرغم من صغر حجم احتياطات الغاز الإسرائيلية على الصعيد العالمي، فإن الأرقام المرتبطة بحقل “ليڤياثان” قد تغير قواعد اللعبة في المشرق، ففي بداية سبتمبر/أيلول الماضي، وصفت الشركة الأمريكية “نوبل إينرجي” هذا الحقل الذي اكتشفته عام 2010، بأنه “خزان رائع”، ويُقدَّر أنه يحتوي على أكثر من 22 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبالتالي، عندما يبدأ تشغيل حقل “ليڤياثان”، فستصبح “إسرائيل” دولةً مصدّرةً للغاز.

الأمر لا يقتصر على الدول العربية، ففي نوفمبر/كانون الثاني عام 2018، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “إسرائيل” تعتزم مدّ خط غاز إلى أوروبا بتمويل إماراتي

تعد مصر أولى الدول العربية في التعاون مع “إسرائيل” بمجال الغاز، إذ صدرته لسنوات عديدة بأقل من السعر العالمي وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين حتى 2012، وعادت لاستيراده عبر بعض الشركات الخاصة قبل أشهر بعد دخول حقل ليفياثان حيز التشغيل الكامل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما عبَّر عنه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما بدأت شركة “ديليك” الإسرائيلية في تصدير الغاز إلى الأردن في مارس/آذار 2017، لأول مرة، وسط معارضة شعبية واسعة، وتم التوقيع على الاتفاقية في فبراير/شباط عام 2014، فتعاقدت شركة حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلية “تمار” مع زبائن من الأردن، وبموجب الاتفاق، سوف تزود الشركة الإسرائيلية العملاء الأردنيين بـ1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا.

تكمن خطورة اتفاقية استيراد الغاز من حقل ليفياثان تحديدًا أنها تفتح الباب أمام الاحتلال ليجمع الاستثمارات لتطوير الحقل، كونه لم يجد صفقة مربحة لإقناع المستثمرين بضخ الأموال فيه، لكن شركة الكهرباء الأردنية، رغم الرفض الشعبي والنيابي صادقت على اتفاق الاستيراد بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عامًا تبدأ في 2019.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني أنطوناس ساماراس

الأمر لا يقتصر على الدول العربية، ففي نوفمبر/كانون الثاني عام 2018، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “إسرائيل” تعتزم مدّ خط غاز إلى أوروبا بتمويل إماراتي، ووصفت القناة الثانية الإسرائيلية الاتفاق بـ”التاريخي”، وذكرت أن “إسرائيل” وقعَّت عقدًا لمد أوروبا بالغاز بعد مشاورات دامت عامين، مؤكدة أن المشروع تموله الإمارات، وحسب ما أوردت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن الاتفاق يسمح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم، يمر عبر البحر ويبدأ تنفيذه خلال أشهر قليلة، على أن ينتهي العمل به بعد خمس سنوات.

هذه السياسات على ما يبدو تنبع من قناعة نتنياهو بأن “السلام الاقتصادي الذي يقوم على قاعدة توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية وربط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الإسرائيلي، ستجعل الدول العربية تضغط على الجانب الفلسطيني من أجل تحقيق السلام وتمرير ما يُسمى بـ”صفقة القرن”.

مجلة الوعي العربي

مجلة الوعي العربي

Tbere are many ????s ,as well !!!!s,when President of Egypt keep humiliating Egyptian and defeat them psychologically calling them

فقير أوي

So how come after that he gives the rich

أووي

who receives great amount of donations from around the world ,from USA only 48 Billions in the next 5 years (the Zionists terrorists occupiers to Palestine)

Does this makes any sense to anybody? and what that makes of Alsisi

?

!_

?